Jeanne-Françoise de Biaudos de

Castéja

Madame de La Lande

Sous gouvernante des enfants de France

nommée par Louis XIV en 1704 et par Louis XV en 1727

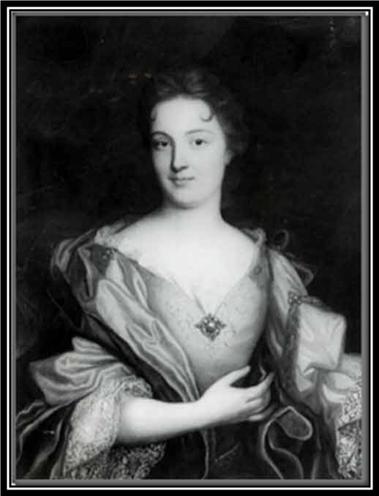

Portrait de Jeanne-Françoise de Salomon de La lande

avec sa fille Françoise-Mélanie, future marquise

d’Arsy

Huile sur toile de 1710 signée Jacques Héllart

Vous

êtes bien heureux Monsieur de Castéja, vous avez à

l’armée un fils dont tout le monde parle, et à la cour une

fille charmante dont personne ne dit mot !

C’est ainsi que le roi Louis XIV complimenta

un jour Fiacre de Biaudos, comte de Castéja, brigadier des armées

du roi, lieutenant du roi à l’île de Ré, reçu

commandeur de l’Ordre de Saint-Louis en 1693, d’une famille noble

landaise. Le fils "dont tout le monde parle" est

François-César, comte de Castéja, lieutenant du roi

à Maubeuge et Philippeville en Wallonie. La "fille charmante"

est Jeanne-Françoise, jeune fille qui quitta sa province pour faire sa

vie à la Cour de Versailles, et qui fait l’objet de cette notice.

Jeanne Françoise de Biaudos de

Castéja, fille de Fiacre de Biaudos, chevalier, seigneur de

Castéja, alors capitaine au régiment d’Auvergne, et de

Jeanne Françoise de Guillerme, fut baptisée dans

l’église paroissiale de Villers-Tournelles [1]

au diocèse d’Amiens, le 18 décembre 1672.

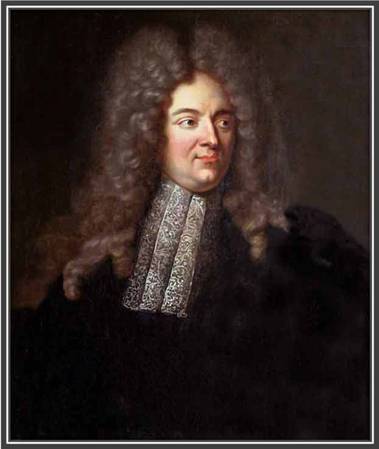

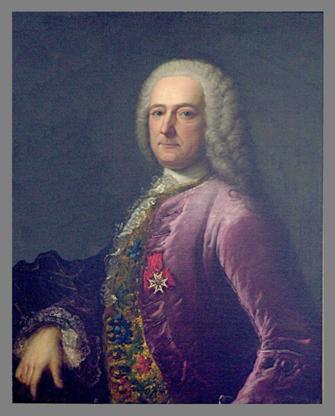

Fiacre de Biaudos de Castéja,

père de Jeanne-Françoise et

François-César

Bien

qu’elle eut dépassé l’âge d’admission,

mais sur recommandation de Louis XIV,

elle n’avait pas quatorze ans quand fit ses preuves le 8 novembre 1686 par

devant le juge d’armes de France et fut reçue à Saint Cyr [2] ,

l’année de l’inauguration de cette maison

d’éducation, crée par Louis XIV pour Madame de Maintenon,

sa maîtresse, pour accueillir des jeunes filles nobles dont les

pères étaient morts au service du roi, ou ruinés. Jeanne

Françoise fut élevée dans cette institution qui dispensait

une éducation religieuse très stricte. Elle se fit remarquer par

Madame de Maintenon qui en fit sa secrétaire comme nous l’indique

le marquis de Sourches : Elle

[Jeanne-Françoise] étoit fille d’un ancien officier

d’infanterie nommé Castelja, qui étoit basque, et ayant

été élevée à Saint-Cyr, elle avoit

été la première que la marquise de Maintenon en eût

tirée pour l’avoir auprès d’elle. Cette place fut

par la suite très recherchée car elle permettait

d’être introduite à la Cour : Elle [Madame de Maintenon] dicte nombre de ses écrits à

une jeune fille qui la suit partout, même à Versailles, place

enviée qui procure une familiarité avec tout ce qu’il y a

de plus considérable à la cour. Elle aura dans cette place

Mademoiselle de Loubert, future supérieure, Mademoiselle de

Castéja, future Madame de Lalande [3] (…)

Comme elle le fit pour plusieurs autres

jeunes filles de Saint-Cyr, Madame de Maintenon organisa son mariage : ensuite elle l’avoit mariée

à la Lande, gentilhomme qui avoit été huguenot,

lorsqu’il étoit auprès du duc de la Force, et qui,

s’étant converti, étoit entré au service du duc du Maine,

dont il commandoit l’équipage pour le cerf ; il mourut d’une

chute à la chasse [4].

Le mariage de la secrétaire de

Madame de Maintenon avec Jacques Salomon de La Lande de Poulard, [5]

écuyer, gentilhomme commandant l’équipage de chasse de Son

Altesse Sérénissime le Duc du Maine [6], fils d’un cornette de cavalerie,

eut lieu à Fontainebleau le

11 octobre 1696 [7],

avec entre autres témoins sa

cousine germaine, Marie-Anne-Pierre de Biaudos, seconde épouse depuis

1744 de Louis de Prie, marquis de Plasnes, dit marquis de Prie, qui fut parrain

du roi Louis XV et qui était cousin issu de germains des duchesses

d’Aumont, de la Ferté et de Ventadour, toutes trois filles de la

gouvernante des enfants de France,

Louise de Prie.

Salomon

de Lalande – Biaudos de Castéja

|

|

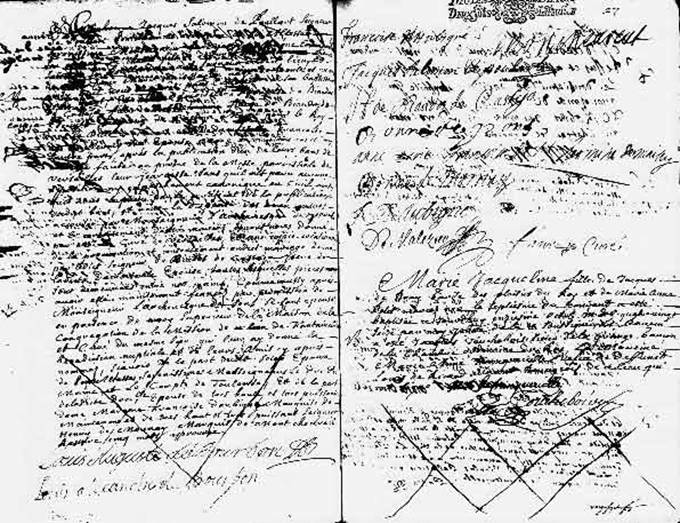

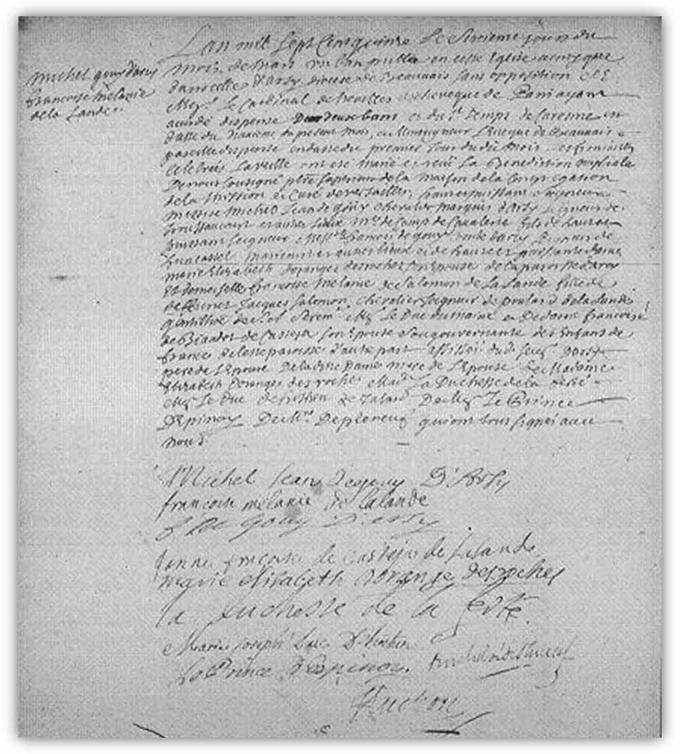

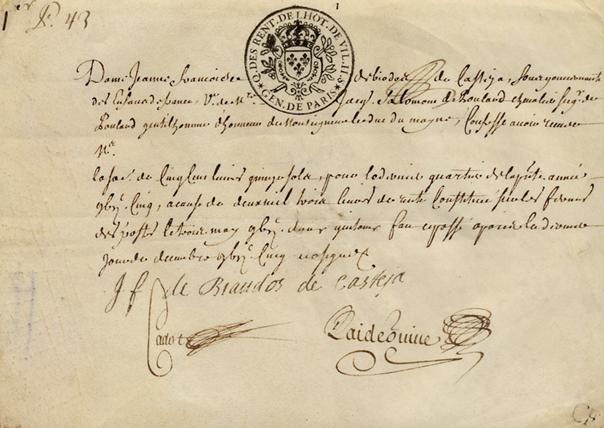

Archives départementales de Seine et Marne,

registres paroissiaux de Fontainebleau, 1694-1697, vue 108 « Noble homme Jacques

Salomon de Poullart, seigneur de Poullart, gentilhomme ordinaire de Son

Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc du

Maine, commandant son équipage de chasse, fils de défunt

noble homme Pierre Salomon de Poullart de Lalande, seigneur du dit

lieu, et de dame Marie Anne Martin, âgé de trente et un an

ainsi qu’il nous a déclaré par l’établissement

de son baptistère, d’une part, et noble demoiselle Françoise

de Biaudos de Casteja, fille de noble homme Fiacre de Biaudos de Casteja,

escuyer, seigneur de Casteja, major pour le Roi dans la ville de

Furnes et Mademoiselle

Françoise de Guillerme son épouse, âgée de

vingt-trois ans et demi d’autre part ; après la publication d’un

de leurs bans de mariage faite au prône de la messe paroissiale de

Versailles leur paroisse sans qu’il ait paru aucune opposition ni

empêchement canonique ou civil ainsi qu’il nous est apparu par le

certificat de la publication des dit bans et avec la dispense des

deux autres accordée par Monseigneur l’archevêque de

Paris et le consentement des dits mariés devant nous donné par

M. le curé de Versailles et une copie collationnée de la

procuration et consentement au dit mariage donné par le dit seigneur

de Biaudos de Castéja père de la dite demoiselle épouse,

toutes lesquelles pièces sont demeurées entre nos mains, Comme

aussi après avoir été maintenant fiancés par permission de Monseigneur

l’archevêque de Sens se sont épousés en présence

de moy Supérieur de la Maison de la Congrégation de la Mission

de ce lieu de Fontainebleau et curé du même lieu qui leur ay

donné le bénédiction nuptiale et de leurs amis ci

après nommés scavoir de la part dudit seigneur époux de

Leurs Altesses Sérénissimes Messeigneurs le Duc du Maine et le

Comte de Toulouse et de la part de la dite demoiselle épouse de

très haute et très puissante dame Madame Françoise

d’Aubigné Marquise de Maintenon et de très haut et

très puissant seigneur Henry de Mornay Marquis de Montchevreuil ,

et avec moi ont approuvé.» |

|

|

|

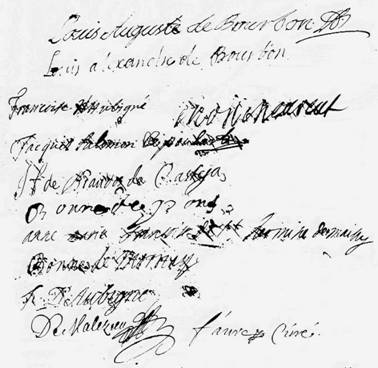

Ont

signé : Louis-Auguste de

Bourbon, duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV et de

Madame de Montespan, au service duquel était le marié ; Louis Alexandre de Bourbon, alors comte

de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de

Montespan ; Françoise

d’Aubigné, marquise de Maintenon, au service de laquelle

était la mariée ; Henry

de Mornay, marquis de Montchevreuil, gouverneur et capitaine du

château de Saint-Germain-en-Laye, gouverneur du duc de

Maine ; Jacques Salomon de Poulard, le marié ; Jeanne Françoise de Biaudos de

Castéja, la mariée ; Bonne de Pons, marquise d’Heudecourt, cousine de Madame de

Montespan et jadis maîtresse du Roi ; Anne Marie Françoise de Sainte-Hermine, elle aussi

mariée par Madame de Maintenon (à Louis de Mailly), dame

d’atours de la duchesse de Bourgogne ; Bonne de Mornay de Montchevreuil, épouse du comte de

Manneville ; un ou une d’Aubigné,

non identifé ; Nicolas de

Malezieu, précepteur du duc de Maine et protégé de

Madame de Maintenon. |

|

|

|

Le duc du Maine |

Le comte de Toulouse |

Madame de Maintenon |

Le marquis de Montchevreuil |

|

Les témoins du marié |

Les témoins de la mariée |

C’est à cette époque,

fin 1696, qu’arriva à Versailles Marie-Adélaïde de

Savoie, âgée de onze ans et promise à Louis de

Bourbon, duc de Bourgogne fils aîné du grand dauphin

qu’elle épousera l’année suivante. On prêtait

à Madame de Maintenon, qui avait épousé secrètement

le roi en 1683, un pouvoir "disproportionné". Elle en fit

preuve cette fois encore en choisissant les officiers de la maison de la

nouvelle princesse. On y retrouva ainsi une dizaine de femmes

sélectionnées en raison de leurs relations avec madame de Maintenon,

parmi lesquelles la comtesse de Mailly dont elle avait arrangé le

mariage et qui fut dame d’atour, et notre Jeanne Françoise.

A

l’occasion de son mariage, le roi la fit femme de chambre de Madame la

duchesse de Bourgogne [8]

et donna

Marie-Adélaïde

de Savoie, duchesse de Bourgogne

en 1704

en habit de chasse au château de Fontainebleau

Par

Pierre Gobert – Musée du château de Versailles

Madame du Pérou,

supérieure de Saint-Cyr, fait l’éloge de la nouvelle

mariée : elle était du

nombre de nos Demoiselles et une fille fort aimable, très sage et

d’une humeur extrêmement douce, et la meilleure personne du

monde ; elle se fit fort estimer à la Cour, et du roi même,

par sa bonne conduite et sa modestie.

Madame de Maintenon, au service de

laquelle Jeanne-Françoise s’était trouvée pendant

quelques années, lui adressa cette lettre [9] : Vous voilà, ma chère enfant,

dans votre ménage; je prie le ciel de le bénir, et je l'espère fermement. Vivez dans

le fond de votre maison, fuyez le monde ; attachez-vous à plaire

à votre mari, et tâchez de ne plaire qu'à lui seul [10]. Offrez à Dieu vos enfants, avant et

après leur naissance ; édifiez ceux qui vous verront, voyez

en le moins que vous pourrez. Que Saint-Cir (sic) et ma maison soient pour vos

plus grands plaisirs. Aimez vos devoirs, si vous voulez les remplir. Soyez

laborieuse; nous sommes tous nés pour le travail et aucun des moments de

notre vie n'est à nous. Priez pour moi ; votre coeur est pur, vos prières

seront exaucées ; vous savez mieux que personne mes imperfections et mes

défauts. Je compte sur ce que je vous ai proposé, pour demain. Si

quelque chose vous en empêchait, il faut le mander à Mademoiselle

de Normanville [11].

Lorsque Madame de La Lande fut enceinte,

elle reçut ce mot de sa protectrice lui donnant un rendez-vous : Je parlais hier au soir à Monsieur de

Pontchartrain. Il me dit que vous allassiez le trouver, les premiers jours du

mois prochain ; mais, comme votre état ne vous le permettra pas, il

faut que Monsieur de La Lande y aille ; ce billet le présentera.

Je ne puis pas aller chez vous, vous ne

pouvez venir chez moi; cependant

vous voulez me voir et je veux que vous me voyiez. Je vous envoie donc ma

chambre [12]; je sais que vous vous y êtes

amusée. Puis après l’accouchement ce billet daté

de janvier 1698 : Je suis ravie, ma

chère enfant, de vous savoir accouchée heureusement, et

accouchée d’un garçon. Je vous l’avais bien dit

qu’on se faisait les maux plus grands qu’ils

n’étaient, et que la tendresse pour l’enfant en diminuait

une partie, et que l’amour pour le père donnait la force de

supporter l’autre. Remerciez Dieu de ses grâces : un mary

sage, un fils, de la santé, quels biens souhaiter après cela ?

Personne ne s’intéresse plus à vous que moi ; vous

mériterez toujours mon amitié ; vous l’aurez toujours

(…).

Françoise

d’Aubigné, marquise de Maintenon

Miniature

de Jaquotot, musée du Louvre

Les condoléances envoyées

à son ancienne secrétaire, vers le 28 septembre 1698, suite au

décès de ce premier enfant, furent une autre occasion

donnée à Madame de Maintenon d’écrire à

Jeanne Françoise : Je suis

très touchée de votre douleur, ma très chère. Je

l’ai toujours prévue, et crainte, n’ayant jamais eu bonne

idée de ce pauvre enfant. Donnez de bon cœur à Dieu les

prémices de votre famille ; c’est un ange, et selon toutes

les apparences, vous ne manquerez pas d’enfants. Quand vous vous porterez

bien, venez ici, vous y trouverez des distractions innocentes, qui charmeront

votre affliction. Je ne vous assure pas de mon amitié, il me semble que

vous n’en doutez pas, et vous avez raison.

Madame de La Lande ne fut pas

mariée bien longtemps puisque son époux mourut six ou sept ans

plus tard d’une chute de cheval, à la chasse. Madame du

Pérou disait qu’elle était toujours demeurée veuve et dans l’estime du monde [13].

Au cours d’une

"instruction" aux demoiselles de la classe bleue (classe des

aînées de Saint Cyr), madame de Maintenon prend comme exemple pour

expliquer comment acquérir une bonne réputation celle dont le roi lui-même en a fait un

très grand éloge alors qu’elle est une simple demoiselle de Saint Cyr, qui a épousé un

gentilhomme qui n’était point riche, et elle n’est point

d’un rang assez distingué pour que le roi veuille bien parler

d’elle comme il fait. Et de nous expliquer qu’elle le doit

à son mérite et à sa bonne conduite. Nous apprenons ainsi

que ces quelques années de vie de couple ne furent pas très

heureuses pour Jeanne Françoise car

elle a mené une vie fort triste, ayant épousé un homme

d’une dévotion très sévère et

mélancolique (…) C’était un nouveau converti, il ne

voulait pas qu’elle prît les plaisirs les plus innocents, craignant

qu’il n’y eut du mal. Il était fort retiré et la

tenait très renfermée ; elle s’est accommodée

à tout cela, à tourner sa dévotion selon le goût de

son mari, ne sortant jamais d’une chambre deux fois grande comme les

cellules de vos maîtresses. Voilà comment elle a passé les

quatre premières années de son mariage. Ensuite son mari est

devenu malade, elle l’a servi sans le quitter, principalement depuis deux

ans qu’il est empiré, il y a quatre mois qu’elle ne

s’est couchée parce qu’il ne pouvait se passer

d’elle ; quelquefois il la renvoyait par de petites bizarreries dont

les malades ne sont point exempts, puis, si elle tournait la tête, il se

plaignait qu’elle l’abandonnait. Il fallait qu’elle fût

toujours là à l’entendre crier, à sentir une odeur

à faire crever (…)

il ne voulait pas, le pauvre homme, qu’on ouvrit un volet,

craignant que cela ne lui fit mal, ce qui pouvait bien être vrai.

Voilà l’état où était Madame de La Lande. Il

n’est pas, comme vous voyez, fort agréable, cependant elle ne

s’en est jamais plainte à personne, pas même à moi

(…) Si Madame de La Lande ne s’était pas bien conduite,

qu’elle n’eut été occupée qu’à se

divertir, qu’elle eut laissé là son mari, on ne parlerait

pas d’elle aussi avantageusement que l’on fait à

présent.

Jeanne Françoise avait

été nommée intendante de Garde-Robe de Madame [14],

reine de Sardaigne, où le maréchal de la Mothe [15]

avait commandé. Elle était dans cette charge en 1699 quand

Pontchatrain adressa à d’Argenson ce courrier en date du 8

mars : (…) Madame de La Lande

a fait venir de Reims 208 aulnes d’estamines pour Madmae de

Maintenon ; les commis de la draperie ont retenu cette étoffe, et

veulent, à ce qu’elle mande, couper par pièces de 5 aulnes.

Donnez ordre, s’il vous plait, en recevant cette lettre, à ce que

les 208 aulnes soient rendues à Madame de La Lande, ou à celui

qui aura charge d’elle, en l’état auquel elles ont

été apportées de Reims. Lorsque cela sera

exécuté, faites le moi savoir.

Portrait présumé [16] de Jeanne-Françoise avec deux de ses filles.

|

|

|

|

A l’approche de la naissance du

premier enfant [17]

de Louis de France, fils du grand dauphin,

"Madame de La Lande", comme l’appellent les

mémorialistes du temps, fut nommée par Louis XIV sous-gouvernante

des enfants de France le 25 mars 1704, pour seconder la maréchale de la

Mothe et la duchesse de Ventadour, sa fille : Le roi a choisi pour sous-gouvernante madame de la Lande, qui a

été nourrie à Saint-Cyr et pour qui madame de Maintenon a

toujours eu beaucoup d’amitié [18].

Le marquis de Sourches se fit également l’écho de

l’événement : L’après-dînée,

on sut que la maréchale de la Mothe avoit été nommée

gouvernante des enfants du duc de Bourgogne, avec la duchesse de Ventadour, sa

fille, en survivance, la veuve de la Lande pour sous-gouvernante, et la veuve

d’Hoquincant pour première femme de chambre [19].

Dès cet instant, Madame de

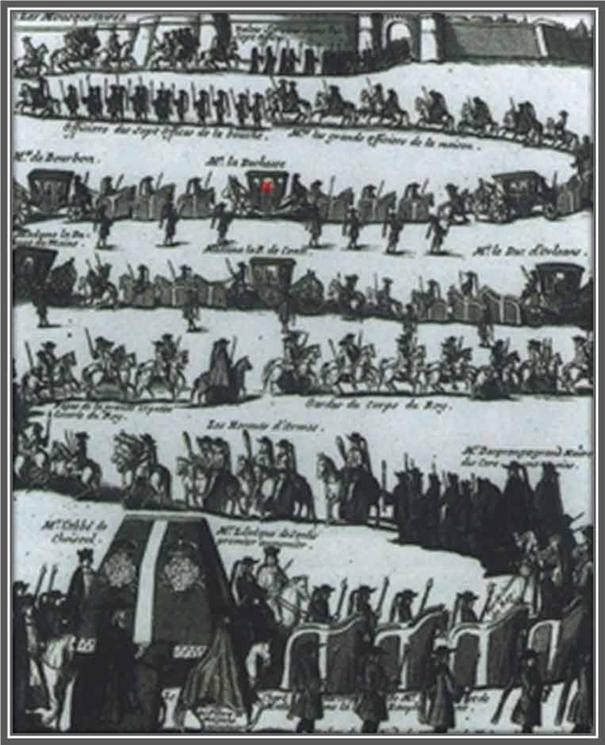

Ainsi, le 15 avril 1705, elle fut de

ceux qui accompagnèrent, de Versailles à Saint-Denis, le corps du

jeune duc de Bretagne, arrière petit-fils du roi et roi lui-même

s’il avait vécu : C’est

M. le Duc, comme prince du sang, qui mènera le corps de monseigneur le

duc de Bretagne à Saint-Denis. Il y aura avec lui, dans le carrosse, M.

le cardinal de Coislin comme grand aumônier, le duc de Tresmes comme duc,

madame de Ventadour comme gouvernante, madame de Lalande,

sous-gouvernante, et le curé de Versailles (…), dans un carrosse

du roi qui ne sera point drapé ; le cercueil du prince au milieu, et le

cardinal de Coislin portant le cœur dans sa main [20].

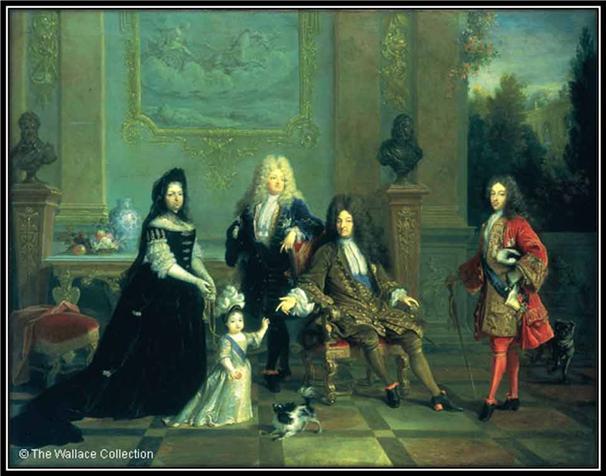

Louis XV enfant, tel que l’a côtoyé

Madame de La Lande

Dans l’Etat de

Les Enfants de France sont cette

année là, le second duc de Bretagne, né en 1707 et le duc

d’Anjou (futur Louis XV), né en 1710. Le duc de Bretagne mourra au

cours de cette même année 1712, de la même maladie que ses

parents et peu après eux.

Le duc d’Anjou, qui l’avait

également contracté, fut sauvé par sa gouvernante qui

l’arracha aux médecins. A deux ans, le futur Louis XV,

dernier descendant direct de Louis XIV, devient le nouveau dauphin et

l’enfant de France unique confié aux bons soins de Mesdames de

Ventadour et de

Pompe funèbre du dauphin et de la

dauphine, morts en 1712

(Le carrosse de la duchesse de Ventadour est marqué

d’une croix)

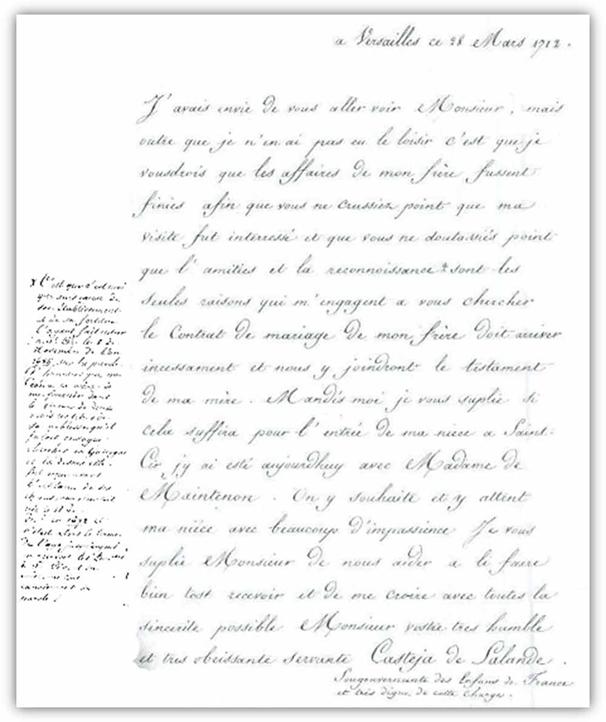

Lettre adressée à d’Hozier

le 28 mars 1712 concernant l’entrée de sa nièce à

Saint-Cyr. L’annotation en marge dit ceci : C’est que c’est moi qui suis cause de son

établissement et de sa fortune l’ayant fait entrer à Saint

Cir le 8 de novembre de 1686 sur la parole d’honneur que me donna sa

mère de me fournir dans le terme de deux mois ses titres de sa noblesse

qu’il fallait renvoyer chercher en Gascogne et la dessus elle fut

reçue avant l’échéance de ses 14 ans car elle

était née le 18 de

de l’an 1672 et c’était alors le terme de

l’âge jusqu’auquel on recevait les Demoiselles de Saint Cir,

et sa mère me tint exactement sa parole.

La fonction de sous-gouvernante

était très exigeante : chacune d’elles servait tous

les deux jours, de neuf heures du matin jusqu’à huit heures du

soir, moment où elle se retirait pour dormir dans la chambre des petits

princes. Hors service les sous-gouvernantes bénéficiaient

d’appartements commodes, sinon prestigieux, dans le château. Madame

de

Ainsi, le 8 mars 1714, Louis XIV donna à

madame de Caylus le logement qu’avoit madame de Miossens au Luxembourg et

celui que madame de Caylus avoit, à madame de la Lande, sous-gouvernante

de monseigneur le Dauphin [21].

De gauche

à droite : Madame de Ventadour tenant en laisse le duc

d’Anjou (plus tard Louis XV),

Louis le

grand dauphin (héritier du trône), le roi Louis XIV et le duc de

Bourgogne.

-Base

Joconde-

|

|

|

|

En février 1715, le roi Louis XV

participe à sa première cérémonie, la

réception d’un ambassadeur de Perse à Versailles. À 5 ans,

on le jugeait bel enfant, doué d'une intelligence vive et d'une bonne

mémoire, gai et farceur. Il était particulièrement

attiré par l'histoire et la géographie. Le matin, Marie-Madeleine

Mercier, sa nourrice, l’habille, lui remet son grand cordon bleu et son

chapeau et l’installe dans la chaise à porteur sur les genoux de

Madame de Ventadour. Elle gagne ensuite les toits où se sont

pressés les commensaux avides d’assister à

l’arrivée du cortège. La

suite, Marie-Madeleine l’apprend par les gouvernantes, Mesdames de

Ventadour, de

Réception de

l’ambassadeur de Perse par Louis XV, à laquelle assiste

Jeanne-Françoise qui y figure

-Base Joconde-

Le 6 mars 1715, peu de temps avant la

mort du roi Louis XIV, eut lieu le mariage de sa fille

Françoise-Mélanie de Salomon de

|

|

Acte de mariage de

Françoise-Mélanie de la Lande et Michel-Jean de Gouy

d’Arsy sur lequel on retrouve les signatures des

parents et grand parents du marié, de la mère de la mariée, et

des témoins : la

duchesse de la Ferté [24], Marie Joseph duc d’Hostun [25], le prince d’Espinoy [26] et Berthelot de Pléneuf [27] L'an mil sept cent quinze, le sixième jour du

mois de mars, un ban publié en cette église et dans celle

d'Arsy, diocèse de Beauvais, sans opposition, S.E Mgr le cardinal de

Noailles, archevêque de Paris, ayant accordé dispense de deux

bans et du temps de caresme, en date du deuxième du présent

mois, Monseigneur l'évêque de Beauvais pareille dispense en date

du premier jour du dit mois, les fiançailles

célébrées la veille, ont été mariés

et reçu la bénédiction nuptiale de nous soussigné

père supérieur de la maison de la congrégation de

mission et curé de Versailles, haut et puissant seigneur messire

Michel Jean de Gouy, chevalier, marquis d'Arsy, seigneur de Troussancourt et

autres lieux, maréchal de camp de cavalerie, fils de haut et puissant

seigneur messire François de Gouy, comte d'Arsy, seigneur de

Francastel, Manicourt et autres lieux et de haute et puissante dame Elisabeth

Doranges Desroches son épouse, de la paroisse d'Arsy et demoiselle

Françoise Mélanie de Salomon de |

|

Dangeau parle encore du mariage de

mademoiselle de La Lande aux dates du 31 mars et du 5 avril disant qu’il s’étoit

trouvé quelques difficultés au mariage de mademoiselle de la

Lande sur le bien du mari qu’on ne croyait pas assez assuré, mais

les difficultés sont finies et le bien est sûr ; ainsi la noce se

fera cette semaine chez madame de Ventadour [28]

(31 mars 1715) puis que Mademoiselle de la Lande fut fiancée dans

la chapelle à six heures du soir ; monseigneur le Dauphin y voulut

être. Elle fut mariée après minuit, et la noce se fait chez

madame de Ventadour (5 avril 1715) [29].

Ces propos ne sont compréhensibles que s’il s’agit du

mariage d’une autre mademoiselle de La Lande, à savoir une des

sœurs de Françoise-Mélanie.

Après

la messe de requiem donnée le 4 septembre 1715 pour le repos de

l’âme du Roi-Soleil, la

Cour se déplaça à Paris. Le Parlement de Paris tenant un

rôle plus important et le régent habitant au Palais Royal, tout

désignait alors les Tuileries comme résidence royale. La cour

quitta donc Versailles pour le château des Tuileries où elle resta

jusqu’à son retour à Versailles, le 15 juin 1722. Le palais

fut ensuite occupé par des courtisans auquel le roi octroyait des

logements de faveur.

Le 20

février 1717, le Roi étant

sur le point de sortir de la tutelle de dames qui étaient

préposées aux soins de la personne de Sa Majesté, M. le

Régent régla avec madame la duchesse de Ventadour la pension de

madame de La Lande qui fut gratifiée d’une pension annuelle de

six milles livres, avec quinze cents livres pour son logement [30].

Le jeune

Louis XV continua de manifester son attachement à madame de la Lande et

à sa fille : Le roi et madame la

duchesse de Berry tinrent sur les fonts la fille de madame de Mouchy, et

ensuite S. M. et madame la duchesse du Maine tinrent sur les fonts le fils de

madame d’Arcy. Madame d’Arcy est fille de madame de

Le palais des Tuileries

On sait que le marquis de Gouy (Louis),

petit fils de Jeanne-Françoise, était logé gratuitement au Louvre et que son épouse,

Anne-Yvonne-Marguerite-Esther de Rivié, dame de Madame [32],

partageait un logement avec Madame de La Lande qui avait l’habitude

d’y rester quand elle venait à Paris.

Cette mademoiselle de Rivié

était la petite fille du Comte de La Rivière, grand-croix de

l’ordre de Saint-Louis, lieutenant général, capitaine des

mousquetaires noirs en 1754 lorsque le 4 mai, accompagné du marquis de

La Rivière et du marquis de Lusignan, ses gendres, il fit ses révérences à Sa

Majesté, à l’occasion de la mort de la comtesse de La

Rivière, née Barberin de Reignac. Le marquis de La

Rivière, qui lèguera son immense fortune à son petit-fils

le célèbre La Fayette, était alors commandant des

mousquetaires gris, logeait au château (appartement GC 36 du Grand

Commun), ainsi que son épouse et cousine, qui avait été ajoutée le 17 juin 1747, au nombre

des dames accompagnant Mesdames de France (appartement AN 67 du Galetas du

gros pavillon). Il est très vraisemblable de penser que Madame de La

Lande fréquentait ces parents de la puissante famille d’Argenson.

Pour en revenir à

l’appartement du Louvre, il se trouvait dans le logement de plus de trente pièces toutes

élégamment distribuées, plus élégamment

meublées avec des boiseries, des peintures, des glaces, des bains,

qu’occupait au temps de sa splendeur la reine Marie de Médicis. Il

devait s’agir de plusieurs pièces sur deux étages. Jeanne

Françoise en occupait la partie la plus élevée, la dame de

Gouy, qui venait à

A

l’âge de sept ans, le roi est pris en charge par le maréchal

de Villeroy. La séparation avec ses gouvernantes est très

douloureuse, pour lui comme pour elles : Lundi 15 février 1717. -

Le roi fut assez gai le matin en se levant ; mais quand M. le duc

d'Orléans fut arrivé chez lui et que madame de Ventadour lui dit

qu'elle remettait le précieux dépôt qui lui avait été

confié et baisa la main au roi en prenant congé de lui, il se

jeta à son col et l'embrassa tendrement en fondant en larmes. Madame de

Ventadour lui dit : Mais Sire, il faut écouter la raison. - Ah, maman

! lui dit-il, je ne reconnais plus de raison quand il faut

m'éloigner et me séparer de vous. M. le duc d'Orléans

donna de grandes louanges à madame de Ventadour, la remercia de tous les

soins qu'elle avait pris du roi, et puis il remit le roi entre les mains de M.

le maréchal de Villeroy, son gouverneur. Le roi ne voulut point dîner

et fut fort triste toute la journée. On a fait à madame de

Ventadour un présent magnifique de pierreries que le roi avait eues de

la succession de monseigneur le dauphin, son grand-père, et on estime ce

présent 60,000 écus. (Journal de Dangeau). On a du mal à

imaginer que la sous gouvernante ne fut pas associée à ces adieux

et aux marques de reconnaissance associées

Seulement deux événements

marquèrent cette période passée aux Tuileries : la

visite du tsar au printemps 1717 et

la réception en l’honneur de l’infante d’Espagne le 10

mars 1722.

Rencontre de Louis XV et de sa fiancée,

l’infante d’Espagne

En 1719, Jeanne Françoise a la tristesse

de voir mourir sa bienfaitrice, madame de Maintenon.

En 1721, Jeanne Françoise

participa au projet du double mariage entre

Jeanne-Françoise

fit encore le voyage retour de Dax à Paris avec l'Infante d'Espagne

en vue du mariage de celle-ci avec Louis XV [35].

Le curé de

Louis XV et

l’infante d’Espagne

-Base Joconde-

Jeanne-Françoise participa aussi au projet de mariage de Mademoiselle de Beaujolais, cinquième fille du duc d'Orléans, Régent de France, qu'on a fait mourir de chagrin en 1734, fiancée par contrat du 26 novembre 1728 à Don Carlos, troisième fils du roi d'Espagne. Mademoiselle de Beaujolais était la plus raisonnable et la plus régulière de la famille ; on prétendait qu'elle aimait passionnément et constamment un Infant d'Espagne, et je ne sais comment elle aurait conservé cette passion-là, car elle avait la tête tournée pour le Duc de Richelieu, à qui elle écrivait des choses qui brûlaient le papier. Mademoiselle de Beaujolais était jolie, spirituelle et bienveillante, et malgré son tour d'esprit romanesque et ce que M. son père appelait des enfantillages, tout le monde a regretté cette jeune Princesse (Souvenirs de Madame de Créquy, tome II, chapitre 1). En effet, sa cousine germaine, Marguerite de Biaudos Castéja, Vicomtesse d'Aspremont d'Orthe, était la belle-fille du Chambellan du duc d'Orléans, Henri d'Aspremont, Vicomte d'Orthe. De plus sa tante Laurence de Biaudos (1698), née Suhigaray, était aussi la fille d'un Chambellan du duc d'Orléans.

Le 14 août 1727 naquirent les

jumelles Louise Elisabeth, dite

Madame Première et Anne Henriette, dite Madame Seconde. Elles

furent élevées avec leur frère le dauphin dans

l’aile des princes, au château de Versailles. Madame de Ventadour

devient à nouveau gouvernante des enfants de France avec Madame de La

Lande et Madame de Villefort comme sous-gouvernantes. En 1729, alors que la dauphin

était né, et qu’un quatrième enfant était

attendu, une troisième sous gouvernante fut nommée : Madame

du Muy.

Madame Première et Madame Seconde

La reine mettra au monde dix enfants de France, la dernière

étant née en juillet 1737. Trois moururent en bas âge.

Madame de Ventadour étant fort âgée (73 ans), le roi lui

adjoint sa petite fille, la duchesse de Tallard [36],

qui deviendra gouvernante en exercice en 1735.

Le dauphin Louis et Madame Quatrième

(Adélaïde)

Comme nous l’apprend William R.

Newton [37],

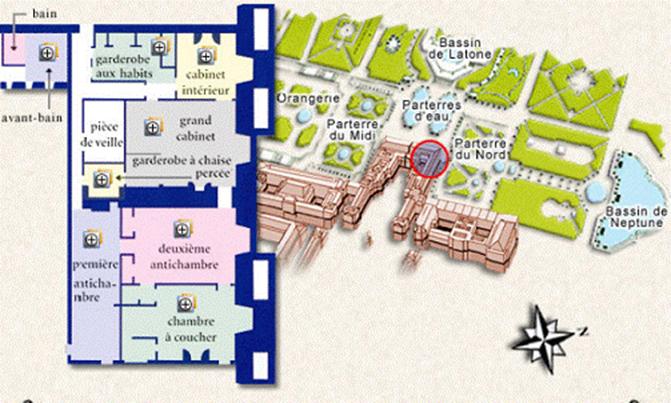

depuis une date antérieure à 1736 et jusque vers 1740, Madame de

La Lande habitait un logement dans l’attique au nord, au dessus du grand appartement du roi. Il

était composé de deux appartements (CC61 et CC62) qui furent pour

la première fois réunis pour elle. S’y

succédèrent ensuite le maréchal de Coigny, Madame de

Châteauroux puis Madame de Pompadour en 1745, et enfin les Noailles (qui

y adjoignirent un 3ème appartement). Le premier appartement,

de 5 pièces dont 3 avec cheminée, avait été celui

de Mademoiselle du Maine. Le second, était de 5 pièces dont 2

à cheminée et 2 entresols dont 1 à cheminée.

Elle déménagea ensuite

dans l’aile des princes,

reprenant l’appartement de Madame de Clermont d’O situé dans

l’attique de l’aile du midi, qu’elle conserva

jusqu’à sa mort. Cet appartement (AP98), composé de 5

pièces dont 4 avec cheminée et 5 entresols dont 2 à

cheminée, passa ensuite aux Sinety [38].

Appartements CC61 et CC62 occupés

par Madame de Lalande pendant plus de 4 ans

Principales pièces de l’appartement de

Madame de la Lande,

restaurées et meublées comme du temps de

leur occupation

par Madame de Pompadour

(http://www.madamedepompadour.com)

En 1738, le couple royal se

sépare de ses filles cadettes. Les quatre plus jeunes princesses sont

conduites à l’abbaye de Fontevraud sous la responsabilité

de Jeanne-Françoise : Le

voyage fut une véritable expédition qui égrena lentement,

à travers les plaines de la Beauce, un lourd cortège de neuf

voitures et vingt fourgons, encadré d’un détachement des

Gardes du Corps. Il dura treize jours, que Madame Septième passa assise

sur les genoux de sa première femme de chambre, munie d’un hochet

de vermeil. Dans le même carrosse se trouvaient ses trois sœurs, Mme de La Lande qui avait reçu

la responsabilité du voyage, et deux autres femmes de chambre. Le

passage de Mesdames, avec leur suite de cent vingt personnes et deux cents

chevaux, provoquait quelque dérangement : la population devait

fournir draps et matelas, les auberges étaient

réquisitionnées, les milices bourgeoises mises sur pied de guerre

(…)

Le

28 juin, le cortège quitta Saumur pour l’étape finale,

Fontevraud, où les petites princesses, acclamées par la population,

firent leur entrée au milieu d’une haie d’honneur

formée par la maréchaussée de la province. Dans la cour de

l’abbaye, Mme de La Lande les remit à la garde de

l’abbesse, Madame de Rochechouart. En leur honneur, on donna une

fête avec un dîner de plus de deux cents couverts,

présidé par l’abbesse, suivi, le soir par des illuminations

et un feu d’artifice. Le lendemain, Madame de La Lande repartait sans

délai rendre compte au roi de sa mission [39].

En 1740 le marquis de Castéja,

son cousin germain, décède à Toul dont il était

gouverneur : Jean-François, maréchal des camps et chevalier

de Saint-Louis, avait

été colonel d’un régiment de son nom en 1702.

En 1744, elle retrouve avec bonheur sa

cousine germaine Marie-Anne de Biaudos de Castéja qui vient

s’installer au château de Versailles dans un "trois

pièces avec cheminée", situé dans l’aile gauche

des Ministres [40].

Elle vient en effet d’épouser, le 10 juin, le marquis de Prie,

veuf de Jeanne Agnès Berthelot de Pléneuf, qui avait

été la maîtresse du duc de Bourbon [41]

et, pendant quelques années, la femme la plus puissante à la cour

de Louis XV. Jeanne Françoise a été un des témoins

de la mariée à ce mariage célébré à

Notre Dame de Versailles. L’autre témoin étant le

frère de la mariée, Charles Louis, alors ambassadeur du roi en

Suède.

La

première marquise de Prie, née Berthelot de Pléneuf

Charles

Louis de Biaudos, ambassadeur en Suède

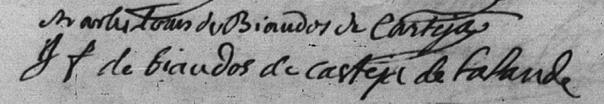

Signatures de Charles Louis de Biaudos, comte de

Castéja, maréchal des camps, gouverneur de Toul, ambassadeur du

roi en Suède, frère de la mariée,

et de Madame de La Lande, sa cousine germaine tous deux

témoins au mariage d’Anne (M, Notre Dame de Versailles, 1744, vue

23/42)

Billet de rente

En 1749, quand son petit fils Louis,

marquis de Gouy, se fut marié, sa jeune épouse Anne Yvonnette Marguerite d’Esther de

la Rivière de Saint George de Vérac, marquise de Gouye [sic, pour

de Gouy], devenue dame pour

accompagner Mesdames se vit attribuer un logement dans l’ancien

hôtel de la surintendance, dans les combles au dessus du second

étage (S34) [42],

qu’elle quitta plusieurs mois après mois pour une

chambre et garde robe dans les toits, très vilaine et fumante, connue

vulgairement sous le nom du trou de Mme de Gouye [de Gouy] parce qu’elle

l’occupa longtemps, (AN72) située dans le galetas au dessus de

l’attique du gros pavillon avant de prendre possession en 1753 [43]

d’un logement fort petit dans

l’Aile des Princes, sur la rue de la Surintendance (AP56) qu’elle conserva jusqu’en

1760, date à laquelle elle a quitté sa place [44]

et cessé de paraître à la Cour. Durant cette

période, où son service auprès de Madame la retenait le

plus souvent, elle n’avait d’autre

table matin et soir que celle de Madame de La Lande, [mère de] sa belle

mère, qui l‘aimait tendrement.

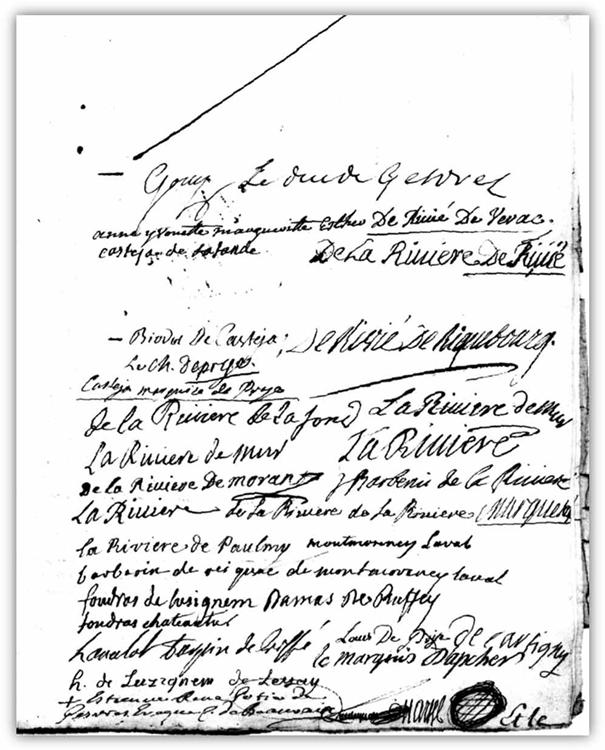

Contrat de mariage Gouy-Rivié

: Signatures de leur

Majestés, de Monseigneur le Dauphin et Madame la Dauphine, de Madame

Infante, de Mesdames de France et des Princes et Princesses du sang, à

Versailles au château du Louvres, à savoir de Louis XV, Marie

Leszcyńska, le dauphin Louis, sa femme Marie Josèphe de Saxe, les

aînées Elisabeth et Henriette (jumelles), Madame

Adélaïde, Madame Victoire, Louise Henriette de Bourbon (duchesse

d’Orléans), Louis de Bourbon (comte de Clermont), Louise Anne

de Bourbon (Mademoiselle de Charolais), Alexandrine de Bourbon (Mademoiselle de

Gex) et Louise Adélaïde de Bourbon (Mademoiselle de La Roche sur

Yon)

Contrat de mariage Gouy-Rivié

: Signatures des seigneur et dame

futurs épous, et les seigneurs et dames leurs parents et amis, à

Paris en la demeure de la ditte Dame future épouse. On remarquera en

bonne place la signature de François Potier, 3ème duc

de Gesvres, gouverneur de Paris et les signatures de Madame de la Lande (Casteja de Lalande), du couple Prie (Le

chev de Prye + Casteja marquise de

Prye)

Madame de La Lande, qui avait eu la

douleur de perdre sa fille le 10 février 1726, avait aussi comme proche

voisin, son gendre, Michel Jean de Gouy, marquis d’Arsy, gentilhomme de

la manche du roi, alors écuyer en

quartier de la dauphine, logé au Grand Commun dans un appartement

(48A à droite) comprenant 2 pièces dont 1 à

cheminée au premier étage à droite et 2 entresols dont 1

avec cheminée. Après deux ans de veuvage, il s’était

remarié à une

Tarteron de Montiers.

Le Grand Commun [45]

Quand ce gendre vint à mourir,

probablement en 1746, elle adressa au roi cette demande : La dame de Lalande supplie de roi de

conserver à sieur Gouy [Louis], son petit fils, quelques grâces

sur les

C’est cette même

année 1746 que, la longue éducation des enfants de Louis XV

touchant à sa fin, la chambre des filles fut supprimée. On

décida qu’une Maison serait établie pour servir les deux princesses,

connues dès lors comme Mesdames les Aînées. [46]

La maréchale de Duras [Marguerite-Félice de

Lévis-Ventadour, sœur de Louis-Charles, mariée en 1668

à Jacques-Henri 1er de Durfort-Duras, J. de Cauna, op. cit.,

II, 86] fut nommée dame d’honneur et Jeanne Françoise fut

chargée de remplir les devoirs d’une dame d’atour, quoique

avec le titre plus modeste d’intendante

de la garde-Robe et d’atour [47].

Les deux jeunes princesses réintégrèrent

l’appartement de leur enfance au château de Versailles. Lorsque

Madame Victoire revint de Fontevrault en 1748, on lui attribua une chambre

à l’extrémité de cet appartement et une sous

gouvernante sans titre, Mademoiselle de Charleval.

L’année suivante, Madame de

La Lande se retira et Madame d’Estradès reçut le titre de

dame d’atour au service des trois sœurs. Ceci est rapporté

par le duc de Luynes dans ses mémoires, à la date du dimanche 12

janvier 1749 [48] :

Le roi dit hier à Madame que

Madame de la Lande désirait de se retirer ; qu’il avait

nommé Madame d’Estrades pour être leur dame d’atours,

et qu’il donnait la place de Madame d’Estrades auprès

d’elle à celle qu’épouserait Monsieur de Gouy,

[petit-]fils de Monsieur d’Arcis, homme de condition de Picardie, qui

avait épousé une fille de Madame de la Lande. On trouve un

autre récit sensiblement différent du départ de Madame de

La Lande [49] :

La place que convoitait sa parente

[Madame d’Estrades] était occupée par Madame de la Lande,

qui avait été autrefois sous-gouvernante du Roi et du Dauphin.

Cette vieille dame avait vu naitre toute la famille royale et lui portait le

plus tendre attachement ; elle tenait beaucoup à ses fonctions et

pour rien au monde elle ne les eut abandonnées ; il fallait

cependant qu’elle le fit, car madame d’Estrades voulait la remplacer.

Il y eut donc conciliabule à ce sujet chez madame de Pompadour, et

l’on discuta les moyens de réussir ; tout le monde

connaissait le respect profond qu’inspiraient à madame de la Lande

les volontés du Roi. Ce fut donc par là qu’on résolut

de la prendre, et le baron de Montmorency, qui était du complot se

chargea de la faire céder. Il alla trouver cette dame, se

présenta comme envoyé près d’elle par le Roi, en

ajoutant que prince désirait qu’elle cédât sa place

à madame d’Estrades, et finit en lui mettant sous les yeux un

tableau effrayant des inconvénients que son refus pourrait avoir pour sa

famille. La pauvre vieille femme, touchée du désir de plaire

à son Roi, céda.

Ceci fut l’occasion d’un

incident entre Madame de Pompadour et Monsieur de Maurepas, incident qui fut

celui de trop et qui mena le ministre à sa disgrâce

signifiée le 25 avril 1749. Les mauvaises relations entre le ministre et

Mme de Pompadour, de notoriété publique,

débouchèrent sur une crise ouverte au début du mois de

janvier. En remplacement de Mme de la Lande, dame d’atours de Mesdames,

la marquise voulait faire désigner sa cousine la comtesse

d’Estradès [50]. Ceci nous est raconté par le duc

de Luynes [51] :

La grande brouillerie de M. de Maurepas

avec Mme de Pompadour est au sujet de la place de Mme d’Estrades. Mme de Pompadour

désirait beaucoup que la place de dame d’atours de Mesdames pour

Mme d’Estrades ; elle avait prié M. de Maurepas de parler

à Mme de la Lande ; quelques jours après, M. de Maurepas

vint lui dire que Mme de la Lande ne voulait pas absolument quitter sa place.

Le lendemain Mme de la Lande vint chez Mme de Pompadour, et lui dit

qu’elle n’avait de désir et de volonté que ce qui

serait agréable au roi, qu’elle n’était nullement

attachée à sa place, que si elle pouvait obtenir une place

auprès de Mesdames pour sa future belle fille [52], elle serait très contente. Mme de

Pompadour, furieuse comme on peut le croire, alla chez M. de Maurepas, et lui

dit en propres termes qu’il était un menteur et un fripon. De là vint une

inimitié si grande, qu’elle disait presque hautement qu’il

voulait l’empoisonner (…)

Jeanne Antoinette Poisson,

Marquise de Pompadour,

intercéda

probablement auprès de son royal amant pour obtenir la place de dame

d’atours pour la fiancée du marquis de Gouy.

Son frère, Abel

François Poisson, marquis de Marigny, était le directeur

général des bâtiments du roi, et à ce titre en

rapport avec Madame de La Lande.

Nous

ne savons pas établir de lien avec la première femme de chambre

de la duchesse de Bourgogne, dont descendent les O’Mahony.

Si la gouvernante des enfants de France

percevait

Jeanne Françoise de Biaudos de Castéja, dite

madame de Lalande,

épouse de Jacques de Salomon, seigneur de Poulard et de

La Lande,

qualifié de marquis de La Lande, (probable titre de

courtoisie).

Communiquée par Jean Denis de Biaudos

de Castéja

Lorsque madame de La Lande se retira du

service du roi, la personne à qui sa place fut donnée en laissa

une vacante auprès de Mesdames, et le roi eut la bonté

d’annoncer à la dame de Lalande qu’il l’accordait

à la femme qu’épouserait son petit fils [54].

Le choix auquel était

attaché cette faveur précieuse à toutes sortes de titres,

tomba sur la demoiselle de Rivié, veuve du comte de Vérac. Le

marquis de Gouy se présenta ; il fut proposé et

agréé.

Elle conserva son appartement à

Versailles et quand elle venait à Paris, elle séjournait

dans l’appartement du Louvre dont nous avons parlé

précédemment et qu’elle partageait avec la marquise de

Gouy, alors au service de Madame Adélaïde.

Jeanne Françoise est morte le 13

avril 1761 à Versailles, probablement dans son appartement du

château, situé dans l’attique nord du corps central, au

rez-de-chaussée. Depuis 1756, et pendant quatre ans, elle y avait

hébergé la marquise de Prie, veuve depuis 1751, qui n’avait

pas conservé son appartement. Après la mort de sa cousine, elle

habita en son hôtel de la rue des Bourdonnais à Versailles.

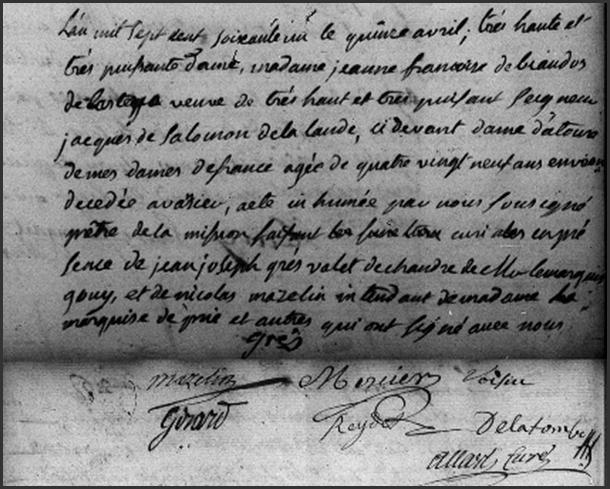

Acte des

sépultures de Notre Dame de Versailles pour l’année 1761,

vues 31 et 32 sur 86.

L’an mil sept cent soixante un le quinze avril ;

très haute et très puissante dame, madame jeanne françoise

de biaudos de casteja, veuve de très haut et très puissant

seigneur Jacques de Salomon de la lande, ci devant dame d’atours de mes

dames de France agée de quatre vingt neuf ans environ

décédée avanhier, a été inhumée par

nous sous signé prêtre de la mission faisant les fonctions de

curé en présence de jean joseph grès valet de chambre de M

le marquis de gouy et de nicolas mazelin intendant de madame la marquise de

prie et autres qui ont signé avec nous.

Madame de Lalande avait eu quatre enfants : 1 fils, mort

jeune, pour lequel elle reçue une lettre de condoléances de

madame de Maintenon, et 3 filles : Catherine, Marguerite et

Françoise Mélanie.

Elle

avait également participé à l’éducation de son petit

neveu Louis Anne Alexandre de Biaudos [55],

dit le grand marquis, qui nous apprend dans sa notice

biographique qu’il a

été élevé grâce aux bons soins de la Marquise

[sic] de La Lande et que la Marquise de Prie [Marie Anne Pierre de Biaudos]

l’a adopté et fait sa fortune (…). L’a-t-elle

élevé concrètement, ses parents l’ayant

confié à leur parente ayant rang à la cour ou a-t-elle

simplement financé son éducation ?

Jeanne Françoise était

entre autres la nièce de

- Jean de Biaudos, 1er marquis de Castéja, commandeur de

Saint-Louis et de Saint-Lazare, brigadier des armées du roi, gouverneur

de Toul, décédé le 11 février 1718

Et la petite nièce de

- Jean de Bédorède, dit

Montolieu, capitaine du régiment Colonel, frère de la marquise de

Castéja, décédé en 1692

Et la cousine germaine de

- Jean François de Biaudos, marquis

de Castéja, chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps, colonel

d’un régiment de son nom en 1702, gouverneur de Toul,

décédé le 27 mai 1740

- Charles Louis de Biaudos, comte de

Castéja, chevalier de Saint-Louis,

maréchal des camps, ambassadeur en Suède,

décédé le 10 mai 1755

- Marie Anne Pierre de Biaudos,

deuxième épouse du marquis de Prie, ambassadeur à la cour

de Savoie et parrain de Louis XV

Et la tante de

- Marie Françoise de Biaudos,

demoiselle de Saint-Cyr (preuves du 5 avril 1712), mariée en 1730

à un Hervy du Clos

- Françoise Mélanie de

Biaudos, aussi demoiselle de Saint-Cyr, décédée en 1753

- René François de Biaudos,

gentilhomme de la chambre du roi de Pologne, marié en 1732 à la

fille du baron de Rosée, le maître de forges Jacques Gabriel Jacquier,

qui mourra 10 ans plus tard en son château d’Anthée et

d’une Wignacourt, de cette ancienne et illustre maison de Picardie.

- Alexandre de Biaudos, dit le chevalier

de Castéja, capitaine des cuirassiers

Et la grande tante de

- Louis-Anne de Biaudos, marquis de

Castéja, qui a été

élevé grâce aux bons soins, aux bienfaits et aux secours de

Madame la marquise de La Lande et que la marquis de Prie a adopté et

fait sa fortune.

- Stanislas Catherine de Biaudos, comte de

Castéja, né en 1738, filleul du roi de Pologne et futur colonel

du Royal Comtois

Madame de La Lande descendait de Pierre

de Breban, dit Clignet, Amiral de

France en 1405, par sa fille Marie qui avait épousé

François de Talleyrand-Grignols, premier à porter le titre de prince de Chalais, chambellan du roi

Charles VI.

Elle pouvait également se

prévaloir d’ancêtres prestigieux, tels les Ségur et

Comborn suite au mariage en 1517 de Pierre, seigneur de Pardaillan et

Marguerite, fille du vicomte de Comborn, les Montferrand et Albret, suite

à l’union de Bertrand et Rose au milieu du XIVè

siècle, les Gramont, Montfort, Montferrand, Mauléon et nombreuses

autres familles qui ont fait la grandeur de la France.

Des alliances plus anciennes la font

descendre des Plantagenet, ducs de Normandie et rois d’Angleterre, des

Capet, rois de France, des comtes de Flandre et de Hainaut etc …

Sources

principales :

Archives

familiales communiquées par Jean-Denis de Biaudos

Site

de la galerie Virginie Pitchal

L’espace du Roi et La

petite Cour de William R. Newton

Mémoire pour le

Marquis de Gouy contre la Marquise de Gouy de Simon Nicolas Henri Linguet

Lettres de Madame de Maintenon