Ces vers ont été interprêtés par d'autres comme témoignage d'une vertu peu farouche.

Tous ces articles s'articulaient, en fait, sur une permission de mariage

donnée le 6 septembre 1672

par le vicaire général, et rapportée par

les frères Parfaict dans leur Histoire du Théâtre français (1747, Tome XII) et ainsi conçue :

« Cette permission de mariage est donnée à Fiacre Casteja, engagé dans une troupe de comédiens,

qui convient que Judith de Nevers, native de Châlons-sur-Saône, étant dans la même troupe,

était enceinte de son fait,

et nous a fait voir qu'il n'était point engagé par mariage et voulait bien mettre à couvert l'honneur de la dite Judith. »

Or, comme le fait remarquer Jules Bonnassies dans son histoire administrative de

la Comédie française (1874), « les frères Parfaict ne se donnent jamais la peine

de consulter les documents originaux, et citent inexactement, ainsi qu'il est

d'habitude en ce temps, la précision historique étant qualité toute moderne. »

On en a la preuve ici-même, car c'est en 1666, le 7 janvier, que Judith de Nevers

et le sieur de Castéja (Fiacre de Biaudos ; voir ici) contractèrent mariage à Paris par devant

maître Charles de Hénault (AN MC/ET/LXXXVII/205). Nous pensons que le mariage ne fut

pas sacralisé par l'église puisque le dit sieur de Castéjà se maria l'année suivante

(14 décembre 1667) avec Jeanne de Guillerme.

En mars 1845, J. Faguet fit paraître dans le Journal de la Côte d'Or un feuilleton intitulé

"Mademoiselle Guyot - 1684" imaginant la rencontre entre la comédienne et Castéja, revenu après

dix ans d'absence, lui demander d'honorer la promesse de mariage. Le roman est peu crédible, mais amusant à lire

(voir ici et 5 parutions suivantes)

Rappelons ici qu'en 1654, l'archevêque de Paris désigna à son tour les comédiens

comme pécheurs publics les privant dans son diocèse de certains droits, comme le parrainage et les funérailles et sépulture chrétiennes, et

certains sacrements, en particulier de la communion eucharistique. La privation du sacrement de mariage

ne fut ajoutée qu'en 1695 par l'archevêque de Paris.

Si la carrière de Judith de Nevers est assez bien connue à partir de 1673, année de la mort de Molière, nous avons assez peu d'éléments

pour les années antérieures.

Revenons un peu en arrière :

En 1658 Paris possédait deux troupes françaises permanentes : les Comédiens de

l'Hôtel de Bourgogne, siégeant rue Mauconseil et rue Françoise ;

ils avaient depuis longtemps obtenu l'autorisation de porter le titre de

Troupe Royale et recevaient une pension (subvention) annuelle de 12 000

livres. Ce théâtre était renommé pour les représentations de la tragédie.

Le second datait du commencement du siècle ; c'était le théâtre du Marais,

situé d'abord à l'hôtel d'Argent, au coin de la rue de la Poterie, près de la Grève,

puis rue Michel-le-Comte, et plus tard rue Vieille-du-Temple, entre les rues de

la Perle et des Cultures-Saint-Gervais, où il se trouvait en 1658.

Il avait pris la spécialité des pièces à spectacle ou, comme on disait

alors, de machines que sa scène, relativement spacieuse, lui permettait de monter.

Molière vint en fonder une troisième ... Elle débuta le 24 octobre et obtint

l'autorisation de s'intituler Troupe de Monsieur, frère unique du Roi

(elle deviendra la troupe du Roi en 1665).

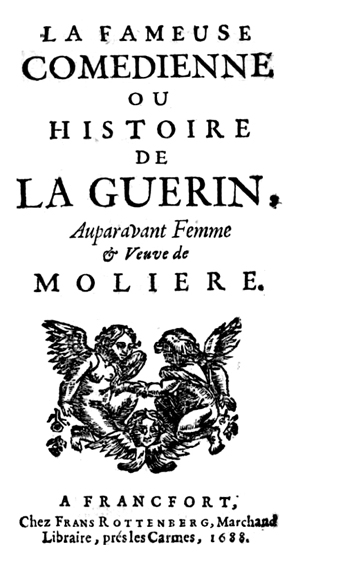

A propos de Judith de Nevers, on peut lire dans la fameuse comédienne,

dont nous parlerons plus loin, que « On la voit en 1658, à Rouen,

dans une pièce de Psyché, représentée par

la troupe

encore nomade de Molière, et qui n'était pas, on le pense bien, le Psyché

de 1670. Depuis, on la perdit

de vue jusqu'à son entrée dans la troupe du Marais en 1670. »

La troupe de Molière était alors considérée comme la meilleure "troupe de campagne"

du royaume. Elle s'était rendue à Rouen d'où Molière et Madeleine Béjart pouvaient

faire aisément des allers et retours à la capitale, afin de trouver une salle et

de s'assurer les appuis nécessaires pour s'y implanter. La troupe y resta plus de cinq mois.

Nous ignorons depuis quand

Judith faisait partie de la troupe de Molière qui, depuis 1652, passa l'hiver à Lyon jusqu'à son retour à Paris. Etait-elle avec la troupe

à Pézenas

durant l'hiver 1655-56, à Bordeaux durant l'été et la plus grande partie de

l'automne de 1656, à Béziers quand Molière

présenta le dépit amoureux en décembre 1656, à Grenoble durant le carnaval

de 1658 ? Nous l'ignorons, mais étant née

en 1638, elle aurait été bien jeune !

Il n'est pas exact de dire qu'on la perdit

de vue jusqu'à son entrée dans la troupe du Marais en 1670,

puisque nous possédons plusieurs documents

la situant antérieurement. Tout d'abord le contrat de mariage passé le 25 février 1662

par devant Daubanton, notaire à Paris, entre Martin Gaudeau et Marie-Anne de Vallance (MC/ET/LIII/39).

Notons que, bien que ce ne soit pas précisé,

la future est certainement comédienne car elle habite dans le marais du Temple,

à deux pas

du théâtre du Marais ; le futur n'est pas comédien mais bourgeois de Paris, huissier audiencier en la cour des monnaies.

Judith de Nevers, dont l'adresse n'est pas précisée,

appose sa signature en tant que témoin. Elle est qualifiée "fille majeure

jouissant de ses biens et droits" (la majorité pour les femmes était à 25 ans, elle n'en avait que 24 !).

Ensuite, nous avons le contrat de mariage du 7 janvier, déjà évoqué. Elle y est qualifiée fille majeure

jouissant de ses biens et droits fille de messire Claude de Nevers écuyer

seigneur du dit lieu et damoiselle Elizabeth Guyot jadis sa femme, ses père et

mère, demeurante à Paris rue du Poitou, marais du Temple, paroisse Saint Gervais.

Son lieu d'habitation, dans le Marais du Temple,

permet d'envisager un emploi dans la troupe du Marais, car on sait que les

acteurs des troupes de campagne venaient à Paris en avril-mai pour y étudier les

pratiques nouvelles et décrocher éventuellement un rôle.

Le 30 mars de la même année 1666, elle signait avec d'autres comédiens,

par devant maître

Jacque Vincent,

un contrat de société d'une troupe de comédiens de campagne « pour jouer ensemble pendant deux ans dans les villes

choisies à la pluralité des voix de leur compagnie » (MC/ET/LII/68)

Il s'agissait là de l'association de Vincent

Dubourg, dit Jolimont et de Jean Mignot, dit Mondorge, donnant leur nom à cette troupe

parfois dite "de Jolimont et Mondorge".

Cette troupe donna donc des spectacles en province, et notamment à Nîmes où Judith

eut un sérieux différent avec le comédien Froche, de la même troupe. Ceci est consigné dans

un acte passé chez Dugal, notaire royal à Nîmes, le 31 décembre 1666. La plaignante

est qualifiée « damoiselle Judith de Nevers, femme de M. Casteljac (Casteja),

comédien de la troupe de Monseigneur le duc d'Orléans. » (Minutes de Dugal, T.I, f°205).

(La troupe de Monsieur, article paru dans le Revue du Midi du 1er semestre 1893 dans lequel

l'auteur de l'article donne une identification erronée à la dite Judith de Nevers et à son mari !).

Ce qui nous ramène à la troupe de Marais ! Rappelons que Fiacre de Castéja était

avant tout sous-lieutenant au régiment d'Auvergne, régiment alors non employé sur

les champs de bataille, lui laissant loisir de s'adonner au théâtre.

Il n'est pas cité parmi les témoins présents chez maître Dugal, ce qui laisse confirmer

qu'il n'avait pas joint la dîte troupe mais était resté à Paris, dans la troupe de Monseigneur

le duc d'Orléans (Philippe de France, aussi dit Monsieur).

Judith de Nevers poursuivit sa carrière de comédienne de campagne, tandis que le sieur de

Castéja était entrainé avec le régiment d'Auvergne dans la guerre de dévolution. Ses états de service mentionne sa présence au siège de Lille en août 1667.

La troupe dans laquelle Judith jouait était en Savoie durant l'hiver 1671-72.

Elle était composée des nommés d'Estriché, de Rochemore, de La Guiot, de Mignot,

de Chateauvert, de Rosanges, de Valois et des femmes de ces quatre derniers.

Le duc de Savoie la constitua « la troupe de nos comédiens pour nous servir

dorénavant, aux honneurs, prééminences, prérogatives, privilèges et autres choses

en dépendants et avec les gages qui à part leurs seront établis. »

Il est probable qu'à cette époque Guérin d'Estreché

devait déjà être l'amant de Judith.

Tous deux revinrent à Paris l'année suivante, et furent engagés dans la troupe

du Marais. Molière mourut le 17 février 1673. Sa troupe continua de jouer jusqu'à la clôture

habituelle, qui eut lieu le 21 mars. Le 3 mai, un contrat d'association fut signé entre la troupe du Marais et les restes de la troupe de Molière.

Le 25 mai, fut créée au Marais la

tragédie Germanicus dans laquelle Judith tint un rôle.

Dans un témoignage du gazetier Robinet, en date du 3 juin, on pouvait lire ces vers :

Et qu'enfin, l'actrice nouvelle,

qui mademoiselle Guyot s'appelle,

encore qu'elle ayt peu d'emploi là,

s'entend dans cette Pièce-là,

Ne laisse pas d'y fort paraître,

Et de faire aisément connaître,

Qu'elle a l'air, l'esprit, et la voix

Pour remplir les plus beaux Emplois

Qu'au Théâtre, l'on distribue.

De tant de grâce elle est pourvue,

Que, partout, elle a fait grand bruit,

Et l'un de mes Amis m'a dit

Qu'il fut exprès, en conscience,

Pour la voir, huit jours à Valence.

Le 23 juin un contrat attribuait les parts aux comédiens de cette troupe :

en tout vingt-un sociétaires ayant ensemble dix-sept parts et demie ; Judith

en reçut une. La troupe s'installa à l'hôtel Guénégaud (jeu de Paume de la Bouteille) le 9 juillet et rouvrit

par le Tartuffe. Les avis sont partagés pour savoir si c'est Guérin qui fit

entrer la Guyot, bien que médiocre comédienne, ou la Guyot qui fit entrer Guérin,

quoique médiocre comédien !

La présence de Guérin fit bientôt naître une rivalié entre Mademoiselle Guyot et Mademoiselle

Molière. Celle-ci sembla voir d'un fort bon œil le nouveau camarade "grand et

bien fait" et Guérin, de son côté fut sensible aux charmes de la jeune veuve,

tant et si bien que les deux femmes, également éprises, rivalisèrent farouchement.

Le 6 avril 1674, Mlle Guyot perdit une demi-part;

La Grange, le directeur de la troupe, qui parle deux fois de cette dégradation,

dit, la première, qu'elle fut décidée par Mgr Colbert, la seconde, par la Troupe.

En conséquence, il y eut dix-sept parts.

Le 16 janvier 1675, un arrêt du Parlement réglait un différend survenu entre les comédiens

du théâtre Guénegaud et les sieurs d'Auvilliers et du Pin. Dans la longue liste des

intimés et défenseurs, "Judicq de Nevers-Guyot" est citée parmi les comédiens et

comédiennes adjoints.

On trouve chez Campardon (Les comédiens français de la troupe française, 1879)

l'explication des évènements qui donnèrent lieu à cet arrêt :

La troupe formée en 1673 avec les débris de celle de Molière et quelques

comédiens venus du Marais, était loin de former un ensemble satisfaisant et, dès les premiers jours,

des symptômes de division se manifestèrent surtout parmi les femmes, qui jalousaient Melle

Molière, à qui les évènements avaient donné le premier rang. En outre le succès ne répondait

pas aux efforts des nouveaux associés qui, pendant une année entière, durent jouer devant

une salle à peu près vide. Dans ces graves conjonctures, Thomas Corneille

proposa aux comédiens un ouvrage de sa façon intitulé Circé. Cette pièce

nécessitait d'assez fortes dépenses de mise en scène qu'une partie des acteurs se résigna à supporter

mais que d'autres, tels que d'Auvilliers, du Pin et leurs femmes, ne voulurent pas accepter.

Les deux machinistes de la troupe, le marquis de Sourdeac (concepteur des machines

volantes) et Coste de Champieron, appuyaient

la résistance et excitaient les comédiens les uns contre les autres, espérant ainsi arriver à faire rompre la société et reprendre

le théâtre pour leur propre compte.

On trouve à la date du 3 avril 1675 une quittance par Judith de Nevers-Guyot et les autres comédiens et comédiennes

de la Troupe du Roi, de 11 501 livres pour l'achat du principal de 550 livres

faisant partie des 700 livres de rente constituée par les dits comédiens par acte du 15 juillet 1673

(MC/ET/CXIII/79).

Et le 27 avril, la troupe crée une pension viagère de 1 000 livres au profit

d'Achille Varlet, aussi comédien du roi, quittant la troupe. Judith de Nevers, dite Guyot, est dite demeurer rue Guénégaud

(MC/ET/CXIII/121).

En 1677 Judith jouait le rôle de Mathurine dans Don Juan. Avec les autres comédiens

de la troupe, elle recevait quittance du sieur Boudet, le 17 mai, de 3 317 livres pour le rachat

de 150 livres de rente restant dues des 700 livres de rente constituées au sieur Boudet par la dite troupe (MC/ET/CXIII/84/A).

Le 31 mai, Guérin d'Estriché épousa Armande Béjart, la veuve de Molière. « Guérin

avait aimé la Guyot de bonne foi : mais comme il n'est rien que le temps n'use, il commençait à n'avoir plus pour elle

qu'une bonne amitié pleine de froideur, qui est la suite ordinaire des longues

habitudes. » (La fameuse comédienne).

Ainsi, la deuxième

passion de Judith n'eut pas un meilleur sort que la première !

Au terme d'une convention du 1er mai 1678, Judith de Nevers-Guiot

consentit, avec les autres membres de la troupe des comédiens du roi, de la rue Mazarine,

à ce que Marie-Angélique Gassot, l'une des comédiennes de la troupe, reçoive

une demi-part, au lieu du quart de part

qui lui avait été accordée par les actes de société des 3 mai 1673 et 23 mai 1673 (MC/MI/RS/69).

Le 8 mars 1679, la troupe entière des comédiens du Roi, établie rue Mazarine,

arrêtait le compte de Charles Varlet, sieur de La Grange (leur directeur),

depuis le 3 février 1675, jusqu'à ce jour, à 14 406 livres 10 sols pour les recettes

et 14 187

livres pour les dépenses (MC/MI/RS/696).

Un acte passé le 12 avril suivant devant Dionis et Loyer pour la création pour

vingt ans d'une nouvelle société, composée de tous les comédiens de Guénégaud

et de Mlle de Champmeslé et son mari, associés avec eux pour compléter leur troupe,

définit les modalités. Le loyer et les

frais seront payés en commun. Chacun se fournira d'habits. Judith aura ½ part (MC/MI/RS/697).

En 1680 Judith

jouait au théâtre de Guénégaud le rôle de Lisette dans L'Ecole des Maris

de Molière créée le 9 septembre. Une lettre de cachet de Louis XIV fonda la Comédie-Française

le 21 octobre par

la fusion des deux troupes de comédiens français à Paris.

La compagnie comprenait vingt-sept acteurs et vingt et une part et un quart.

Le 5 janvier 1681 fut signé un acte d'association entre les comédiens de l'Hôtel de

Guénégaud et de l'hôtel de Bourgogne, dont Judith Nevers dit Guyot. Cet acte portait

approbation des ordres du Roi sur la réunion des deux troupes et arrêtait les modalités

des pensions des comédiens (MC/MI/RS/703).

La première représentation des deux troupes réunies fut

le 14 avril.

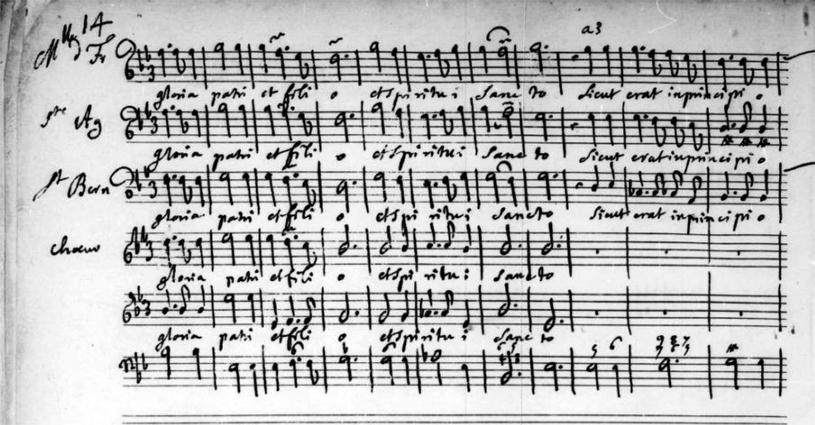

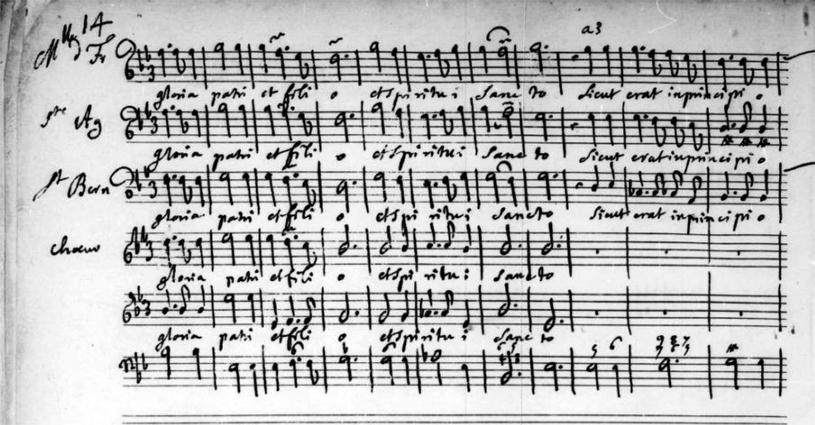

Marc-Antoine Charpentier composa des airs pour quatre voix, choeurs et « simphonies » pour

la reprise,

le 19 juillet 1682, d'Andromède, la tragédie à machines de Corneille (H 504), au Théâtre de l'Hôtel

Guénégaud, sous la conduite du sieur Dufort, ingénieur et machiniste des comédiens du roi.

De juillet 1682 à avril 1683, Judith, que Charpentier désigne

par erreur "M.elle Dyot", qui en était la voix soprano (première ligne sur la partition

ci-dessous), chanta le rôle de Melpomène. Guérin d'Estriché et La Grange étaient les ténors, Varlet et

Hubert les basses.